こんにちは!

くくたる(twitterはコチラ)です!

【薬剤師歴11年目】

●フリーランス薬剤師

●管理薬剤師歴:調剤3年、OTC1年目

●1人薬剤師歴(調剤):2年

【漢方薬・ハーブの資格】

●国際中医師

●ハーバルセラピスト

●シニアハーバルセラピスト

※国際中医師は医師免許ではありません。

「インフルエンザには麻黄湯!」

「風邪(かぜ)のひきはじめには葛根湯!」

「汗が出ている風邪(かぜ)には桂枝湯!」

このように言われる場合がありますが、本当なのかなとモヤモヤしてしまいませんか?

少なくとも私は、

「どんな風邪にも葛根湯でいいのか?」

「汗が出るかどうかはそんなに重要なのか?」

と、モヤモヤしていた時期がありました!

そこで今回は麻黄湯、葛根湯、桂枝湯の特徴・違いをまとめて、モヤモヤをスッキリさせようと思います!

ちなみに麻黄湯、葛根湯、桂枝湯は辛温解表剤に分類されており、太陽病の段階に使われる漢方薬です!

※太陽病:いわゆる風邪のひきはじめで寒気があるもの

カゼのひきはじめに使用する銀翹散、桑菊飲、駆風解毒湯の使い分けについてはコチラ

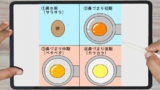

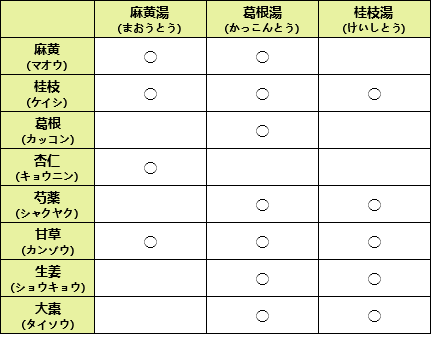

麻黄湯・葛根湯・桂枝湯の生薬構成比較

まずは表で生薬構成を確認します!

このような構成になっております!

どのような症状に使うかを生薬の特徴を含めて紹介します!

麻黄湯(まおうとう)とは?

麻黄湯の構成生薬

麻黄(マオウ)、桂枝(ケイシ)、杏仁(キョウニン)、甘草(カンゾウ)

麻黄湯はどのような人に使うか?

外部の寒さにやられて寒気が強く出たり節々の痛みが生じている方!

症状としては、悪寒・発熱、頭痛、身痛(四体の疼痛等)、汗が出ない、咳が出るなどが起こります!

※悪寒は服を重ねてきても寒気が出るような状況です!

●表虚証で汗が出ている場合は使用しない!

→汗が出ている場合は虚証の可能性があるため桂枝湯の方が適しています!

●寒気がなく発熱、口渇、喉の痛みが強く現れる場合は使用しない!

→この場合は寒証ではなく熱証の可能性があります!

●服用により動悸や体が重く感じる場合は使用しない!

ポイントは汗が出ていない点です!

寒さにやられて毛穴が閉じて汗が出せないという考え方です!

また、寒気が強いと身体を温めようと筋肉がふるえ痛みが生じたりします!

麻黄湯の生薬の特徴

●麻黄がメインの生薬で、発汗解表・止咳平喘の効果が期待できる!

発汗解表は、体温を上げて汗をかかせることでウイルスや細菌を撃退するイメージです!

西洋医学的には、麻黄に含まれるエフェドリンが代謝を上げたり気管支を拡張したり、鼻閉を改善すると考えてもいいですね!

また、インフルエンザに使われる理由の1つとして、麻黄に含まれるタンニン(エピカテキン?)がインフルエンザウイルスを吸着して侵入や脱殻などを抑えると考えられております!

※葛根湯にも麻黄が含まれるため同様に考えられております!

●桂枝は麻黄の体を温め発汗解表する作用を高める!

西洋医学的には、桂枝に含まれるシンナムアルデヒドが解熱・鎮痛に働くと考えられています!

また、シンナムアルデヒドはNO産生や血管平滑筋を弛緩させて血管を拡張させることが報告されています!

解熱で考えると桂枝の温める作用と相反する効果に思えますが、血管を拡張させることで隅々まで熱を運んで温め、最終的に発汗させて解熱させていると個人的には考えております!

●杏仁は麻黄の平喘の効果を高める!

●甘草は調和に働く!

甘草は麻黄と杏仁の調和や麻黄と桂枝の発汗過多による消耗を防ぐ役割があります!

ちなみに甘草は潤肺止咳(潤わせて咳を止める)作用もあるため、麻黄と杏仁の調和でしっくりこない場合には咳を抑える効果も高めると考えてもいいかもしれません!

温性の生薬:麻黄、桂枝、杏仁(微温)

平性の生薬:甘草

※平性は温めも冷やしもしない中間という意味合いです

麻黄湯の効能・効果(市販薬)

体力充実して,かぜのひきはじめで,寒気がして発熱,頭痛があり,せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症:感冒,鼻かぜ,気管支炎,鼻づまり

葛根湯(かっこんとう)とは?

葛根湯の構成生薬

麻黄(マオウ)、桂枝(ケイシ)、葛根(カッコン)、芍薬(シャクヤク)、生姜(ショウキョウ)、大棗(タイソウ)、甘草(カンゾウ)

桂枝湯に麻黄と葛根を加えた構成になっています!

葛根湯はどのような人に使うか?

外部の寒さにやられて寒気が出て首筋や背中あたりがゾクゾクする方!

症状としては、悪寒・発熱、汗が出ない、頭痛、項背部のこわばりなどが起こります!

※悪寒は服を重ねてきても寒気が出るような状況です!

●表虚証で汗が出ている場合は使用しない!

→汗が出ている場合は虚証の可能性があるため桂枝湯の方が適しています!

●寒気がなく発熱、口渇、喉の痛みが強く現れる場合は使用しない!

→この場合は寒証ではなく熱証の可能性があります!

●服用により動悸や体が重く感じる場合は使用しない!

ポイントは汗が出ていない点です!

寒さにやられて毛穴が閉じて汗が出せないという考え方です!

葛根湯の生薬の特徴

●麻黄と桂枝がメインの生薬で発汗解表の効果が期待できる!

麻黄湯と同じで体温を上げて汗をかかせることでウイルスや細菌を撃退するイメージです!

※桂枝が麻黄の効果を高めます(麻黄湯と同様)

麻黄(生薬)は発汗解表と止咳平喘の効能がありますが、葛根湯には杏仁(止咳平喘)が含まれていない点がポイントです!

●葛根が発汗解表、生津、筋肉の緊張を和らげる効果が期待できる!

葛根は麻黄や桂枝(辛温解表)ほど温めずに解表ができる点が特徴です!

生津作用は津液(水分)を生む作用で、発熱による水分不足(口渇・発汗過多など)を抑える作用が期待できます!

葛根が筋肉の緊張・こわばりを和らげる作用があるため、首筋や背中(項背部)のゾクゾク・こわばりを改善します!

●桂枝とその他の生薬の組み合わせ!

①桂枝と芍薬:調和営衛

②桂枝と麻黄:温める効果を高める

①の調和営衛は桂枝湯の特徴のため後ほど紹介します!

●芍薬と甘草が筋肉の緊張を和らげる作用が期待できる!

芍薬甘草湯が足がつったり腹痛に使えるというのは有名ですよね!

ちなみに葛根も筋肉の緊張を和らげると紹介しましたが、葛根は特に項背部の緊張を和らげるのに適しています!

温性の生薬:麻黄、桂枝、生姜(微温)、大棗(微温)

寒性の生薬:葛根(涼)、芍薬(微寒)

平性の生薬:甘草

温性の漢方薬ですが、寒性の生薬が入っているため麻黄湯ほど温めない点がポイントです!

葛根湯の効能・効果(市販薬)

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの),鼻かぜ,鼻炎,頭痛,肩こり,筋肉痛,手や肩の痛み

葛根湯に関連した記事はコチラもあります!

桂枝湯(けいしとう)とは?

桂枝湯の構成生薬

桂枝(ケイシ)、芍薬(シャクヤク)、生姜(ショウキョウ)、大棗(タイソウ)、甘草(カンゾウ)

桂枝湯はどのような人に使うか?

風に当たると寒気があり汗がじんわりと出ている方!

症状としては、頭痛、発熱、汗が出る、悪風、鼻鳴・乾嘔などが起こります!

※悪風は風に当たると寒気がするという状況です!

●表実証で無汗(汗が出ない)では使用しない!

→無汗の場合は麻黄湯や葛根湯の方が適しています!

●寒気がなく発熱、口渇、喉の痛みが強く現れる場合は使用しない!

→この場合は寒証ではなく熱証の可能性があります!

ポイントは汗が出ている点です!

虚弱体質のため、寒さにやられても毛穴が閉じるという反応がしきれずに汗が漏れ出るという考え方です!

桂枝湯の生薬の特徴

●桂枝がメインの生薬で発汗解表の効果が期待できる!

桂枝と生姜が発汗解表に働きますが、桂枝湯には麻黄が含まれていないため麻黄湯や葛根湯ほど温めすぎず汗を出しすぎない点が特徴です!

※汗を出しすぎると体力消耗に繋がります!

●桂枝と芍薬の組み合わせは調和営衛の効果が期待できる!

芍薬が汗(陰液)を補い虚弱体質を改善させ、桂枝が解表作用によりウイルスや細菌を撃退します!

乱暴な説明ですが汗(陰液)と解表(衛気)のバランスを整えることを調和営衛と言います!

発汗解表は自身の体力を消費して細菌やウイルスを撃退するイメージです!

麻黄湯や葛根湯のように麻黄と桂枝が含まれていると、虚弱体質の方の場合は発汗しすぎて体力を消耗してしまうため、桂枝湯のように補いつつ解表をしていく治し方が適します!

●生姜と大棗の組み合わせも調和営衛の効果が期待できる!

●芍薬と甘草の組み合わせがあるため筋肉の緊張を和らげる効果が期待できる!

葛根湯に比べると、葛根が含まれていないため項背部のこわばりを改善する効果は弱いと考えられます!

温性の生薬:桂枝、生姜(微温)、大棗(微温)

寒性の生薬:芍薬(微寒)

平性の生薬:甘草

温性の漢方薬ですが、麻黄が含まれていないため麻黄湯や葛根湯ほど温めない点がポイントです!

桂枝湯の効能・効果(市販薬)

体力虚弱で、汗が出るものの次の症状:かぜの初期

風邪の症状が進行して食欲がなくなったりおなかの調子が悪くなったりなどする場合は別の漢方薬が適します!

桂枝湯はあくまでも風邪の初期(ひきはじめ)に使用する漢方薬です!

麻黄湯・葛根湯・桂枝湯のまとめ

鼻水への効き方はそれぞれの特徴では記載しませんでしたが、温めることで水分の巡りが良くなるためだらだら出るような鼻水にも効果が期待できます!

※鼻水メインの場合は小青竜湯の方が適していると考えられます!

麻黄湯

外部の寒さにやられて寒気が強く出たり節々の痛みが生じている方!

温める作用が強いことが特徴です!

葛根湯

外部の寒さにやられて寒気が出て首筋や背中あたりがゾクゾクする方!

温める作用は強いが麻黄湯ほどではないことが特徴です!

また、葛根や芍薬、甘草が含まれるため項背部の緊張(肩こりなども)を和らげることも特徴です!

桂枝湯

風に当たると寒気があり汗がじんわりと出ている方!

麻黄湯や葛根湯ほどは温めず、汗が出すぎて体力が奪われないようバランスをとることが特徴です!

最後に

というわけで、今回は麻黄湯、葛根湯、桂枝湯の特徴について紹介しました!

今回は風邪(かぜ)のひきはじめで寒気があるものを太陽病と紹介しました!

風邪(かぜ)の経過とその時点で服用する漢方薬についても紹介しておりますので、興味を持っていただけたら下記の記事をご覧になって下さい!

.png)