こんにちは!

くくたる(twitterはコチラ)です!

【薬剤師歴11年目】

●フリーランス薬剤師

●管理薬剤師歴:調剤3年、OTC1年目

●1人薬剤師歴(調剤):2年

【漢方薬・ハーブの資格】

●国際中医師

●ハーバルセラピスト

●シニアハーバルセラピスト

※国際中医師は医師免許ではありません。

第15回は六淫(風・寒・暑・湿・燥・火)について紹介しました!

いわゆる風邪(かぜ)は、六淫で紹介した風邪(ふうじゃ)が先導して寒邪や熱邪などを巻き込むことで様々な症状が出ると考えられています!

風邪(かぜ)は、寒気が出たり熱が出たり、長引くと食欲がなくなったりお腹の調子が悪くなったりしますが、今回紹介する六経弁証と衛気営血弁証は風邪(かぜ)などで身体がどの程度やられている状況かを考える方法です!

普段聞きなれない言葉で抵抗があるかもしれませんが、重要なのはどの程度やられた状況かを考えることです!

六経弁証(ろっけいべんしょう)とは?

ひとことでいうと寒邪による陽気の消耗の経過を考える方法です!

陽病と陰病に分けられており、陽病は①太陽病 ②少陽病 ③陽明病の3つ、陰病は①太陰病 ②少陰病 ③厥陰病(けついんびょう)の3つに分けられております!

昔の人がこのように名付けたんだなと思っておけばいいと思います!

それぞれの過程で「どのような症状が出るか」「どのような順で進行していくか」を覚えておくことが大切です!

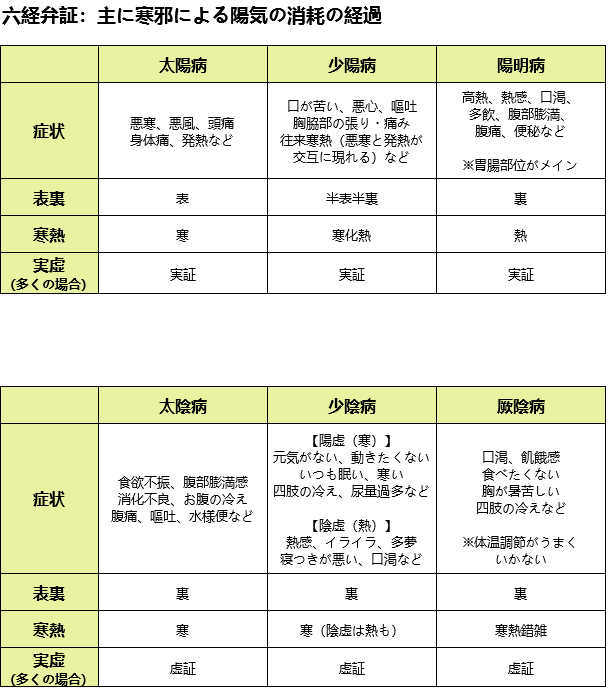

六経弁証の経過

太陽病→少陽病→陽明病→太陰病→少陰病→厥陰病(けついんびょう)の順で進行していきます!

表から裏に進行していきます!

イメージしやすくなるよう表にまとめました!

六経弁証の経過・症状の対応表

文字のみでは似たような症状もありますが、太陽病→少陽病→陽明病→太陰病→少陰病→厥陰病と進行するほど悪化していくイメージです!

六経弁証の病期別の代表的な漢方薬

それぞれの過程で使用する代表的な漢方薬ですが、細かい使い分けは省いております!

太陽病

麻黄湯、葛根湯、桂枝湯など

少陽病

小柴胡湯、大柴胡湯、柴胡桂枝湯など

※厳密には大柴胡湯は少陽病・陽明病どちらも生じているような場合です。

陽明病

白虎加人参湯、調胃承気湯など

※おそらく柴葛解肌湯(さいかつげきとう)もこの段階に含まれます。

おそらく柴葛解肌湯と記載した理由は、方剤学では「風寒襲表で裏に入っていない場合は使用できない」という注意があることから陽明病(裏)のタイミングだと考えたためです!

大陰病

人参湯など

少陰病

桂枝加苓朮附湯など

厥陰病(けついんびょう)

烏梅丸など

衛気営血弁証(えきえいけつべんしょう)とは?

ひとことでいうと熱邪による陰液の消耗の経過を考える方法です!

①衛分証 ②気分証 ③営分証 ④血分証の4つに分けられております!

六経弁証のようにそれぞれに別の名称があるわけではなく、衛気営血の名前通りなので覚えやすいですね!

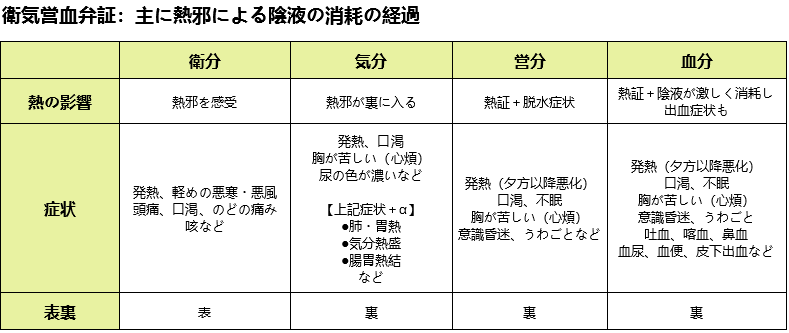

衛気営血弁証の経過

名前の通りで、衛分証→気分証→営分証→血分証の順で進行していきます!

六経弁証と同様に、表から裏に進行していきます!

こちらもイメージしやすくなるよう表にまとめました!

衛気営血弁証の経過・症状の対応表

文字のみでは似たような症状もありますが、衛分→気分→営分→血分と進行するほど悪化していくイメージです!

衛気営血弁証の病期別の代表的な漢方薬

それぞれの過程で使用する代表的な漢方薬ですが、細かい使い分けは省いております!

衛分証

銀翹散、桑菊飲、駆風解毒湯など

気分証

五虎湯、白虎加人参湯、調胃承気湯など

営分証

清営湯(小柴胡湯合温清飲)など

血分証

犀角地黄湯など

最後に

前回は【第15回】六淫(風・寒・暑・湿・燥・火)について紹介しました!

今後は六経弁証、衛気営血弁証で紹介した漢方薬の使い分けについても紹介していきたいと思います!

各漢方薬からリンクできるようにする予定なので、興味を持っていただけたらこの記事をブックマークしておいていただけると助かります!

.png)

コメント